映像クリエイターを目指して東京工芸大学芸術学部映像学科に進学しました

僕は高校を卒業した2007年に東京工芸大学芸術学部映像学科に進学し、2011年に卒業しています。

最近はコンビニ大手のファミリーマートの店内CMでよく耳にします。2023年で創立100周年になったそうです。歴史ある学校です!

少し話は逸れてしまいましたが、東京工芸大学芸術学部映像学科に進学した理由は映像クリエイターを目指していたからです。

映像クリエイターとは主に映像制作に関わる全ての職種を指す肩書で、近年はとても人気な職業です。

その理由はなんといってもYoutubeでしょう。

スマホで簡単に動画撮影や動画編集もできるようになり、副業で数万円〜数十万円以上稼ぐ方も少なくありません。

ついに今月副業で作業した分だけで

本業と同じくらい稼いだ🥺🧓そんなんじゃ甘いよって嫌味言われたりしたけど耳すら貸さなくて良かった🥲

来月はふらっと大阪・宮古島の旅行も行ける・・・こんな人生を夢見てた🥺幸せ#本業と同じ額っていうの1つの目標だった#こんな日が来るとは思わなかった

— あやか🐈動画編集🩵🪽 (@douga_ayaka) July 29, 2022

動画編集始めて3ヶ月が過ぎた。

1ヶ月目:6万達成

2ヶ月目:11万達成

3ヶ月目:Lステップ・マーケ学習

4ヶ月目:YouTube企画運営←いまここ正直、良い人達と出会えたっていう運要素もあったけど着実に成長できた。

これからも現状に甘んじることなく、日々挑戦していきます。

— りゅーしん🦊動画編集×コンテンツ販売 (@ryushin_mv) December 12, 2021

僕も現在の肩書きは「映像クリエイター」と名乗っています。

携わる業務の幅は広く、作品やジャンルは異なりますが、テレビ番組のディレクターやYoutubeの動画編集者、広告動画のカメラマンなど全てが映像クリエイターと呼べます。

映像クリエイターの仕事は大きく分けて2つあります。

僕も肩書きは「映像クリエイター」と名乗っています。

では、映像クリエイターとはどのような仕事なのでしょうか?

簡単に伝えると映像制作をする人の総称です。

携わる業務の幅は広く、作品やジャンルは異なりますが、テレビ番組のディレクターやYoutubeの動画編集者、広告動画のカメラマンなど全てが映像クリエイターと呼べます。

もちろん案件によって、何人かのチームで制作を進めるので、完全に一人で行う業務は少ないかもしれません。

独学で学ぶことも可能ですが、効率良く学び、将来しっかりと就職に活かしたいのであれば僕の経験上、大学進学がお勧めでだと言えます!

今回は大学でどのようなことが学べ、卒業後に役に立った内容などを解説していきます!

東京工芸大学芸術学部映像学科に入学しようと思った理由

ここからは僕が工芸大に進学しようと思った理由について、解説していきます。

まず高校卒業時になぜ東京工芸大学に入学しようと思ったのかというと、僕はスポーツドキュメンタリーのカメラマンになりたいと思い映像制作の道を目指すことになりました。

高校時代にはバレーボール部に所属しており、春高バレーの特番や密着番組が好きが制作してみたいと思ったのがきっかけです。

しかし僕が高校生の時はYoutubeやTwitterなどのSNSの情報はなく、映像制作を始めるときはどのようにすれば良いのかあまりわかっていませんでした。

そんな中インターネットで大学を検索し始めて、「東京工芸大学 芸術学部 映像学科」にたどり着きました。

そこから学校のパンフレットを取り寄せて、進学を決めていきました。

ここからは様々な選択肢があった中、東京工芸大学を選んだ理由を紹介していきます。

他校よりも東京工芸大学を選んだ4つの理由

映像クリエイターになるには大学以外にも「専門学校」「就職」という選択肢があります。

僕は当時、下記の学校や就職先を調べました。

・大学

「東京工芸大学」「多摩美術大学」「東京造形大学」「大阪芸術大学」から資料を取り寄せました。テレビ番組制作や映像学科といったワードで調べていた記憶があります。

・専門学校

「日本工学院専門学校」「HAL東京」の二つの学校の資料を取り寄せました。

カリキュラムの違いなどが気になり、調べてみることになりました。

・就職

「岡山放送株式会社」「テレビせとうち株式会社」の就職条件の調査しました。岡山県の田舎育ちなので、高校卒業と同時に就職する人も多く就職先の条件なども検索しました。しかし、新入社員の募集要項に「大卒・専門学校卒」が対象となっていたので早々に諦めました。

そんな中で僕が「東京工芸大学」に絞っていった理由が4つあります。

1.社会経験を積みたいと思ったから

2.サークルが充実していたから

3.東京の中心で学びたいと思っていたから

4.独特な入試方法に興味があったから

社会経験を積みたい

専門学校や就職という選択肢を選ばなかった理由としては、色々な社会経験を積みたいという点がありました。

高校時代は部活に本気だったのでアルバイトは殆どしてませんでした。なので学生生活をしながらアルバイトをするということにも憧れがあり、時間に余裕のある大学進学を選ぶことにしました。

専門学校と大学の時間割を比較してみます。

▼専門学校 (9:00始業-16:40終業 / 1コマ90分)

| 時間 / 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1時限 | ワークショップ | 演習 | 演習 | 一般教養A | 映像講義A |

| 2時限 | 一般教養B | 映像講義B | |||

| 3時限 | 講義 | 一般教養C | 映像講義C | ||

| 4時限 | 一般教養D | 映像講義D |

専門学校の時間割の特徴は月曜〜金曜まで授業がびっしり詰まっていることです。オープンキャンパスなどで話を聞いてみると、課題なども多くアルバイトの時間も限られてくると聞きました。

終業が大学よりは早めなので、課題を終わらせてアルバイトをする人もいるそうです。

▼大学 (9:20始業-18:10終業 / 1コマ90分)

大学3年次の僕の時間割です。

| 時間 / 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1時限 | 外国語A | 研究室 | |||

| 2時限 | 映像講義D | 映像講義E | |||

| 3時限 | 一般教養A | ||||

| 4時限 | 一般教養B | 映像講義C | 芸術学A | 一般教養D | |

| 5時限 | 一般教養C |

上記は大学3年次の僕の時間割です。1年と2年の時に必要な単位は取っていったので、3年のときはゆったりした学生生活を過ごしました。

1コマ空きの時間は、図書館で本を読んだり映画を見たりしていました。家が近い子は帰宅してましたね。

必修科目以外は自分で時間割を決められるのも良い点です。

僕はテレビ局でもアルバイトをしていたので、朝の番組の生放送終了後に3時限から授業を受ける日もありました!

4年次には週一回の研究室以外、学校には行ってませんでした。家の近所でアルバイトやカメラ関係の仕事をしたり、友人の卒業制作の手伝いなどをしていました。

サークルが充実している

大学でもスポーツを続けたいという思いがあり、サークルの充実度も気にしていました。その中でも東京工芸大学には大きなグラウンドや体育館があり、クラブ活動も盛んでした。

実際に入学後はバレーボールを行い、週2回程度は体を動かしていました!

放課後に運動ができるので、勉強や制作の負担にもならず参加できました。

東京の中心で学びたい

まずは、岡山の田舎育ちなので東京への上京が第一優先だと感じていました。

なので、僕の中で大阪芸術大学はすぐに候補から外れました。

| 学校 | 場所 | 場所的な優先順位 |

| 東京工芸大学 | 厚木(神奈川県) / 中野(東京都) | 高 |

| 多摩美術大学 | 八王子 (東京都) | 中 |

| 東京造形大学 | 八王子 (東京都) | 中 |

| 大阪芸術大学 | 大阪府 | 低 |

| 日本工学院専門学校 | 蒲田(東京) / 八王子(東京) | 中 |

| HAL 東京 | 新宿(東京都) | 高 |

そして、なぜか映像系の大学や専門学校は東京の郊外にあることが多く、東京造形大学や日本工学院専門学校は八王子にキャンパスがありました。

ここで僕が感じたことは、せっかく東京に行くなら中心部で学びたいと思い、郊外の学校は選択肢から外れていきます。

東京で学びたいという理由は、ただの憧れだけではなく東京の中心部で学ぶことで最新の学びが得られると思っていました。

また当時は1,2年次は神奈川県の厚木キャンパスで3,4年次は東京の中野キャンパスでした。田舎出身の僕は、ICカードを使用した電車の乗り方すら知らなかったので都会に慣れる期間としては最高でした。

独特な入試方法

僕が東京工芸大学を選んだ理由は独特な「入試の内容」も挙げられます。

その入試方法とは、2パターンあり、題材をもとにした「テレビの企画」か「シナリオ作成」をするという受験方法でした。

試験日は2日間あり2パターンとも受験が可能だったので、両日申し込みをして受験することとなりました。

何よりも勉強が苦手だったので、一般入試は諦めており企画力や文章力での入試の方が自信がありました!

テレビの企画受験は、A3の紙が渡され「地球環境をテーマにしたテレビ企画を作りなさい」という指示だけあり、自由記述の試験だったような記憶があります。

絵を描くことも好きだったので、地球や自然のイラスト、文字のデザインなどを行い提出した記憶が微かにあります。

そして残念ながらシナリオ作成の方は、全く記憶にありません。

試験が2日目だったので、燃え尽きていたのかもしれません。

しかし、両日の試験で合格していたので評価される内容だったのだと思っています。

東京工芸大学芸術学部映像学科で学んでみてわかったメリット3選

メリット② プロの現場で活動した経験豊富な教員の指導を受けられる環境が整っている

メリット③ 業界への繋がりがあるため就職に有利

メリット①:卒業後に即戦力として現場に出られるので就職できる確率が高い

大学卒業後は、映像編集の基礎や撮影機材の使い方を理解しているので即戦力として業界で働くことができます。

きちんと技術やセンスを身につけていれば、就職できる確率も上がります。

映像クリエイターを目指す人は急増しているので、在学中にクオリティの高い作品作りを学び活かす事が出来ます。

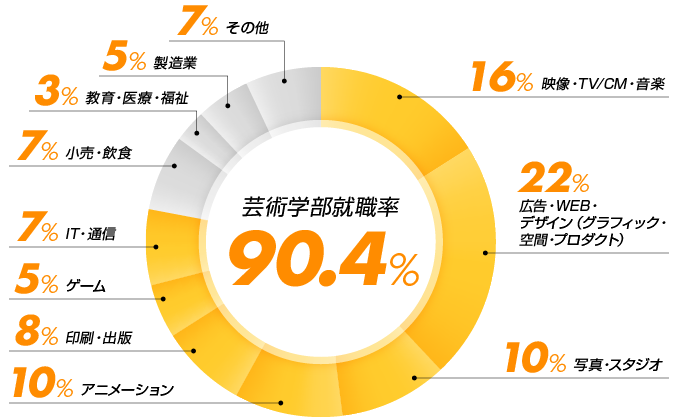

下記データは東京工芸大学芸術学部の就職率を表したグラフです。映像業界以外にも広告やアニメーションなど幅広い業界への就職実績があります。

※東京工芸大学芸術学部(2022年3月卒)就職先業種内訳から引用

僕が就職活動をしていた2010年〜2011年は「就職氷河期」と言われ、コロナショック後の就職倍率よりも低く、就職先を見つけるのも大変な時代でした。

しかし、僕は映像の制作会社に内定を頂き、無事就職する事が出来ました!

メリット②:プロの現場で活動した経験豊富な教員の指導を受けられる環境が整っている

映画撮影のスタジオやテレビスタジオ、MA室といったプロが扱う環境が揃っており、実践しながら学ぶ事が出来ます。またテレビドラマの演出家や映画監督など、プロの現場で活動した経験豊富な教員が指導するので、実践で役立つ学びが得られます。

「主な学びの環境」

・映画撮影スタジオ:セットを建てて、映画やドラマを撮影するスタジオ

・ビデオ用スタジオ:業務用のカメラや照明が設置されたスタジオ

・フィルムダビング室:フィルム作品を仕上げるスタジオ

・MA室:映像作品の音量を仕上げるスタジオ

また映像学科のカリキュラムだけでも80を越える数があり、学びの幅の広さを感じられます。

メリット③:業界への繋がりがあるため就職に有利

大学では業界への繋がりがしっかりあり、就職のサポートも抜群です。

就職実績を参考に、自分の進みたい進路を考えることも可能です。

こちらは過去二年間の就職実績の一部を抜粋したものです。

(株)博報堂プロダクツ (株)小学館スクウェア 資生堂クリエイティブ(株) (株)ハウフルス (株)TBSアクト Cover(株) (株)ナックイメージテクノロジー (株)ピラミッドフィルムクアドラ (株)カズモ (株)エキスプレススポーツ (株)ザ・チューブ (株)黒澤フィルムスタジオ (株)E&W ヴェルト(株) サジットメディア ヌーベルキャリア(株) など

(株)アマナ (株)一蔵 光文社サービス(株) 自由民主党広報部 (株) (株)イメージスタジオ・イチマルキュウ (株)オムニバス・ジャパン (株)黒沢フィルムスタジオ (株)ザ・チューブ (株)渋谷ステージセンター (株)白川プロ 千葉テレビ放送(株) (株)TREE Digital Studio 長崎文化放送(株) (株)日テレ・テクニカル・リソーシズ (株)パンダスタジオ など

東京工芸大学芸術学部映像学科で学んでみてわかったデメリット3選

続いては2つのデメリットを解説します。

4年間の学びの期間が長く業界の流れが変わってしまう

大学は4年間の学びの期間があります。今、流行っている「Youtube」や「TikTok」を仕事にしたいと考えている方は、4年後も同じ仕事があるとは限りません。

もちろん在学中に学びを活かしながら個人で制作することは可能ですが、大学を卒業する頃には映像業界の流れが全く変わってしまっている事も考えられます。

僕が大学で学んでいた時代と、今では大きく変わった点もあります。

当時はビデオテープを使用して撮影していたものが、現在は一眼レフを使用してSDカードで撮影をするようになり、テレビ業界でも多く使用されていた編集ソフトのfinal cutは、Premiere Proへと移行されていきました。

| 項目 | 大学時代(2011年) | 現在(2022年) |

|---|---|---|

| 編集ソフト | final cut | Premiere Pro |

| 撮影機材 | 8mm ビデオカメラ | 一眼・ミラーレスカメラ |

| 主要メディア | テレビ | Youtube |

学費が高い

大学の学費は1年間で180万円程度になる場合もあります。ちなみに東京工芸大学の学費は初年度1,895,000円。2年目以降は一年で1,645,000円となります

プロの現場でも使用されるハイスペックな設備が使用できたり、専門的な講義が行われたりするため、ある程度の学費は覚悟が必要です。

学費は高いので両親にも負担をかけてしまうかもしれません。

しかし学びの幅はとても広いです!

「学ぶ意思が弱いと無駄になる」

大学で映像の知識や技術を学ぶことは出来ますが、それを活かせるかは自分次第です。

現実問題、私の同期で現在も映像製作に携わっている人はあまり多くはありません。

幅広く学ぶ事ができるので新しい夢も見つかるかもしれませんが、高い学費を払う分、

しっかりと学びを吸収し、将来の夢に活かしてください。

結論:大学進学を選んでよかった

以上が、今回の内容です。

いかがでしたか?コロナ禍の今、大学生活の想像がしにくいという方も少なくないと思います。

しかし、そんな状況だからこそ、しっかりとプロがいる現場で学ぶことこそが映像クリエイターになる近道だと思います。

大学卒業後、10年以上経った今でも連絡を取れる仲間にも出会えましたし、普通の大学生では味わえない体験も数多くありました。

これから進路を考える方も、ぜひ一度考えてみてください!

コメント